剛剛看過一次自己上面寫的東西,

完全看不懂我在說什麼

還是用 stereophile 的圖片來說明會比較清楚,

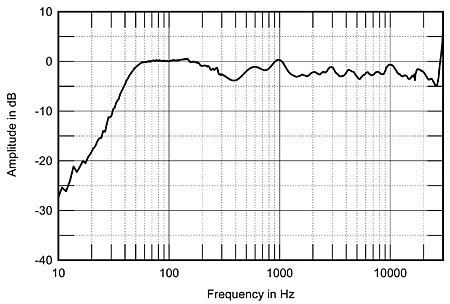

下面是雅瑟的 Be-718 在無反響、無反射的狀態下測得的頻率響應,

這個頻率響應是一個混合的、大略的遠距離的平均響應,

而且是無反射的理想狀態下的頻率響應

可以看到高頻 1KHz 附近有一個相對於前後頻率的突出,

這樣聆聽的壓力會蠻大的,不過 1KHz 以後相當的 smooth。

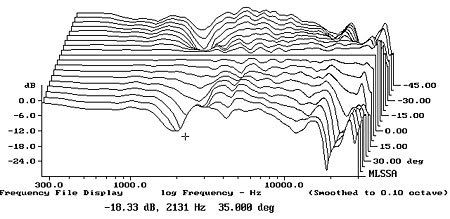

這樣的平滑的響應如果是偏離中心軸的話會變成怎樣?

請看下圖,是水平上下偏離高音單體的高度時,頻率響應的變化

我們可以看到越往下偏離,響應的曲線是越在前面的曲線。

(也就是聆聽高度越低,譬如說耳朵正對著的是低音單體,代表喇叭放得比較高)

當偏離的角度在 15 度以內時,整體大致上還維持原本的平滑的狀態,

但是一旦偏離太多,分頻點 2KHz 上下就會出現很大的凹陷,

而 3、4KHz 卻沒有衰減,相對來說,變成一個凸起。

這樣我們就會覺得聲音變得很粗糙,很刺耳。

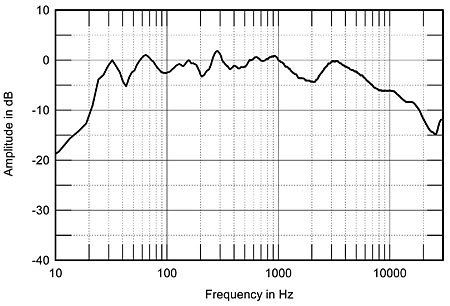

下面是 Be-718 放在一個實際的視聽室,真實房間內的響應。

這是一個真實情況的響應,是有反響的和房間聲學模式影響的響應,

所以低頻會劇烈的上下變化(駐波和共振增益與干涉抵消造成的結果),

低頻延伸也比在實驗室裏的延伸更低,

高頻也跟在實驗室中測得的響應有很大的不同。

不過整體來說,前述的 1KHz 稍微比較強的特點還是在

(有些喇叭在實驗室中的特色,放到真實房間,視房間情況,不一定會一致),

而且我們可以看到 3KHz 上下有一個突出,這是因為前述的離軸頻率特性,

在真實房間會經過反射(反響)混合的作用,

改變實驗室中正對中心軸的理想頻響。

每一對喇叭都有不同的離軸頻響,加上房間不同的設置、擺位,

最終在房間中的真實響應就會和實驗室中的理想響應有巨大的不同。

從圖中我們也可以看到,實際的聆聽環境,在遠場的時候,

高頻應該會有一點逐漸衰減的,而不會是維持很平直的狀態。

所以耳機的高頻都會設計有一點衰減,

同時如果我們拿高頻很平直的喇叭來做近場監聽,

又正對中心軸,這樣高頻就會顯得太多了。

所以近場的時候,這種高頻設計平直的喇叭應該要故意讓它自然衰減,

譬如說故意不要 toe-in 的角度太大,

或者是有些專業或 Hi-End 的喇叭有設計高音衰減的切換設定,

這個時候就可以派上用場。

所以不同的喇叭、不同的房間、不同的擺位,聆聽的距離和高度位置,

最後組合出來的聲音就會有很大的不同,

光看單一的、理想狀態下的實驗數據是看不出來的,

唯有按照你的房間和硬體搭配的實際情況作調整,

才有可能調整出最適合的設定